UI とは何か

UI は「User Interface:ユーザーインタフェース」の略称です。具体的には、ソフトウェアなどでは頻繁に出現する画面のことを指します。(メニューやエラーメッセージなど)

この UI の翻訳やローカライズを行うにあたっては、通常のドキュメントの翻訳とは異なった注意が必要になります。今回は、その主な注意点をご紹介します。

UI 翻訳、ローカライズの準備

まず、作業にあたって準備が必要です。

- 翻訳対象原稿(ファイル形式)

- 専門用語集

- 表記スタイルガイド

- (必要であれば)スクリーンショットや実機インストール

それぞれについて見ていきましょう。

翻訳対象原稿について

これは読んで字のごとく、翻訳する対象のファイルのことです。しかしながら、UI の場合にはドキュメントとは異なり、様々なファイル形式があります。例えば、以下のような拡張子のファイルがあり、これらが対象となります。

- .txt :テキスト形式のファイル

- .resource:リソースファイル

- .rc:リソースファイル

- .xls/.xlsx:エクセルに抽出されたファイル

これらは、そのまま開いて作業することができないものもあるため、SDL TRADOS(トラドス) を代表とする翻訳支援ツールなどを使用して翻訳することもあります。

SDL TRADOS(トラドス)の解析アルゴリズム

またリソースファイルでは翻訳対象文章以外のプログラムコードが記述されているため、それらを誤って削除したりしないように注意する必要があります。

UI の翻訳やローカライズには、TRADOS だけでなく Passolo や Catalyst といった翻訳支援ツールを使用することで一貫性を保つことができます。なおこれらのツールは、上記のようなマニュアル等のドキュメントの翻訳でも効果を発揮します。

ローカライズとは

どんなファイル形式で原稿をお借りするかによって、使用ツールや納品形式も変わってしまいますので、翻訳会社への連絡時には、原稿のファイル形式を合わせて伝えた方が良いでしょう。

専門用語集について

用語集は、UI の翻訳やローカライズに関わらず大切です。弊社では、用語集をお持ちでないお客様向けに「用語集構築プラン」をご提供しています。

用語集構築・運用

専門性が高くなればなるほど用語集は重要になります。専門用語は、その用語が持っている意味が重要だからです。用語集がなければ、統一が難しくなってしまうシーンもあるため、できるだけ用意しましょう。

表記スタイルについて

用語集と同様に、表記スタイルも大変重要です。例えば、このような場合は何が正解なのかはお客様にしかわかりません。

| 表記の例 | ルール |

| ユーザ インタフェース | ユーザ、インタ、フェース |

| ユーザ インターフェース | ユーザ、インター、フェース |

| ユーザ インターフェイス | ユーザ、インター、フェイス |

| ユーザ インタフェイス | ユーザ、インタ、フェイス |

| ユーザー インタフェース | ユーザー、インタ、フェース |

| ユーザー インターフェース | ユーザー、インター、フェース |

| ユーザー インターフェイス | ユーザー、インター、フェイス |

| ユーザー インタフェイス | ユーザー、インタ、フェイス |

どれも ” User Interface” という言葉の訳語であり、意味も変わりません。違うのは表記スタイルだけです。

これは、どれも意味は同じなのに、表記方法が異なっているというほんの一例です。UI の場合、特にこの表記方法が異なると、画面として表示させたときに、かなりバラバラな印象が強く、使いにくいソフトウェアと思われてしまうかもしれません。

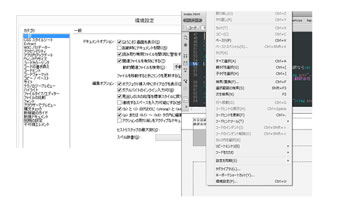

スクリーンショットや実機インストール

UI はそのソフトウェアのスクリーンショットがあればより翻訳しやすくなります。これは完成形をイメージできるからです。また、場合によっては翻訳時に作業環境を構築し、実際のソフトウェアをインストール、操作しながら翻訳するケースもあります。

これらはどちらも、実際の画面に表示される状況を想像して翻訳することができるために、品質が高くなるということを意味します。

まず作業前に確認すべき点を洗い出し、準備することで実際の翻訳作業をスムースにすることができるため、より翻訳作業そのものに集中することができ、結果としてお客様が望む品質に近くなるのです。

これらを踏まえ、UI の翻訳時に、特に重要な 3 つの注意点をご説明しましょう。

注意点1:限定された文字数

ドキュメントの翻訳と異なり、UI の翻訳やローカライズではその使用される場所が画面やメニュー画面ということもあり、ダラダラと長い文章で翻訳することができません。

スクリーンショットの幅に収まるように訳文を調整しなければ、どんなに上手な翻訳でも使い物になりません。このため、翻訳後には訳文を実装し表示させ、訳文の微調整などを行わなければならないケースもあります。

例えば、英語から日本語からの翻訳の場合には、英語はシングルバイト、日本語はダブルバイトという前提を踏まえて最大の文字数をあらかじめ決めておいて翻訳する必要があります。

文字数制限のある翻訳では、創意工夫が必要になりますし、上述の用語集や表記スタイルが重要になってくるのです。

注意点2:文脈(コンテキスト)がない

通常、ドキュメントは読み物としての要素を持っているため、「話の流れ」、つまり文脈(コンテキスト)が存在しますが、UI には文脈がありません。そのため、この文章がいったいどういうシーンで使用されているのかが想像できないため、どのように訳せばいいのかがとりわけ困難になります。

文脈は非常に重要です。読み手だけでなく翻訳者にとっても、流れるような、リズムのある文章は、読み手の頭にスッと入っていきますが、逆に、読みにくい文章の場合にはそれがかなり難しくなります。

文脈(コンテキスト)がない分、周辺資料がより一層重要な位置を占めるのがご理解いただけるかと思います。

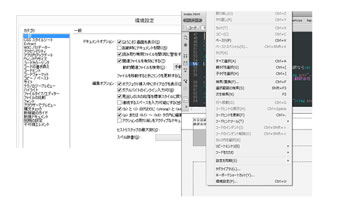

注意点3:ファイル形式

UI ファイルには、様々なファイル形式があるのは上述のとおりですが、UI ストリングス内にある文字列では翻訳する必要のないものが多くあります。もっとも一般的なものとして、例のような記述がある場合、以下のように処理します。

この際、翻訳対象個所以外を誤って触ったり、変更してしまったりすることがあります。

これについてはツールを使用して回避するか、もしくはエクセル等に翻訳対象個所を抽出していただき、そのエクセルファイルを翻訳するという方法があります。これであれば、余計な文字列を気にすることなく翻訳作業に専念することができるためです。

まとめ

UI はソフトウェア内においてユーザとの接点となる大変重要なコンタクトポイントです。インターフェースとしての機能を果たすためには、適切な訳語である必要があります。

弊社のこれまでの経験でも、ドキュメントは翻訳してもソフトウェアはローカライズしなかったり、UI が英語のままの製品がありました。これは、下手な翻訳をするくらいなら英語のままのほうがユーザに親切だという判断です。UI をはじめとした翻訳・ローカライズ作業は確かにコストのかかるものですが、それは顧客満足度を引きあげるための必要な投資ですから、翻訳の品質をきちんと担保すべきではないでしょうか。

だからこそ今回お伝えした3つのポイントに注意していただき、納得のいく品質で翻訳し、ご利用いただければと思います。

翻訳・通訳・ローカライズ全般のお問い合わせ